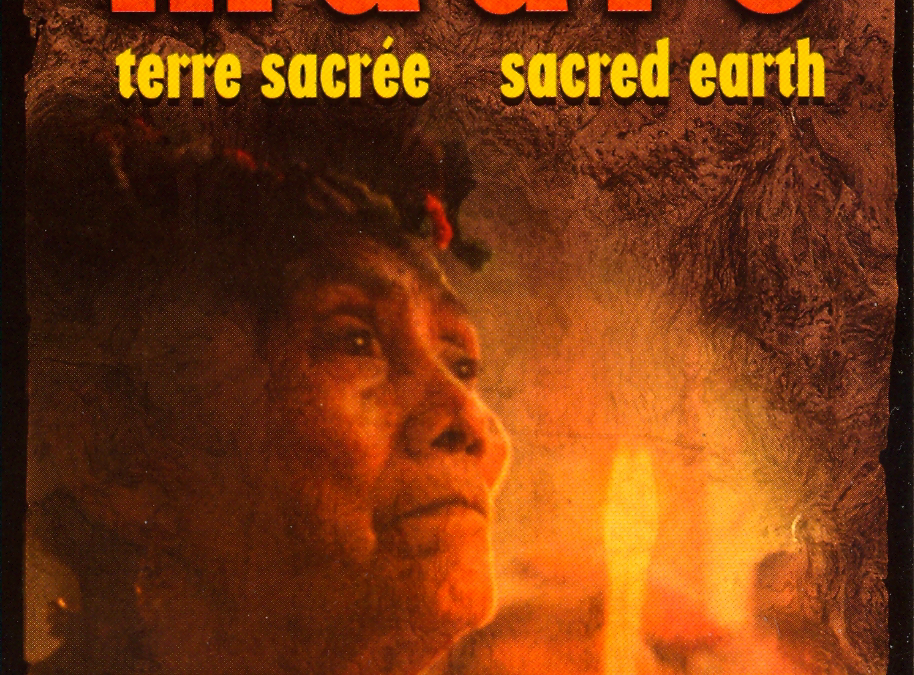

Solidarité avec la guérilla salvadorienne

23 juillet 2019

Une histoire de solidarité avec l’Amérique centrale

23 juillet 2019Mary Ellen Davis

Née à Montréal, Mary Ellen Davis a vécu en France et au Québec. Après des études en cinéma à l’Université Concordia, elle réalise plusieurs documentaires, dont trois tournés au Guatemala, deux au Mexique, et deux en Palestine. Depuis 1997, elle collabore avec le Festival Présence autochtone pour le volet film et vidéo. À partir de 1999, elle enseigne la production cinématographique à l’École de Cinéma Mel Hoppenheim (Beaux-Arts, Univ. Concordia). Elle coorganise Regards palestiniens depuis 2007, et en 2016, La Syrie vous regarde avec le collectif Regards syriens. En 2013, elle a enseigné au Cine-Institute, Jacmel, Haïti. Elle développe maintenant de nouveaux projets documentaires.

www.maryellendavis.net